应用交流 场景案例 工业元宇宙 金融元宇宙 文旅元宇宙 商贸元宇宙 政务元宇宙 城乡元宇宙 教育元宇宙 大健康元宇宙 消费动态

元宇宙启蒙小星星 元宇宙小队长 元宇宙小院士 元宇宙青少年等级考试(1-12级) 元宇宙青少年科普导师(初级) 元宇宙青少年科训导师(中级) 元宇宙青少科创导师(高级)

元宇宙“数据要素”大赛 元宇宙数据要素大赛2024 元宇宙数据要素大赛2025 元宇宙共识大会 元宇宙共创大会 元宇宙共享大会 元宇宙共治大会 元宇宙共赢大会 全球元宇宙大会

关于如何花钱,中央的思路真的变了。

刚刚,今年最后一次以研究经济工作为主题的政治局会议发布通稿,对宏观经济做了最新定调:

实施更加积极有为的宏观政策

实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策

加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”

整体基调前所未有地积极有力,释放出不同寻常的信号。尤其是货币政策,是时隔14年来再次定调为“适度宽松”,而今年年初的调门还是“稳健的货币政策要灵活适度、精准有效”。

要知道,上一次我们把货币政策定调为“适度宽松”,还是在2009-2010年应对全球金融危机的历史阶段。可见这一动作意味深长。

事实上,更多的变化早已悄悄埋下伏笔,近日关于财政和地方债,紧锣密鼓的动作不断:

一是11月初财政部下达的今年2万亿新增地方债限额,已经基本发行完毕,以江苏为代表的经济大省占据了最多的份额;

二是各地密集放出消息,地方政府专项债券项目审核权或将下放到省级单位,同样是浙江、山东等经济大省拔得头筹;

在这背后,是化债思路的一次大转折,从过去过去帮助重债省份化解风险的“扶弱”,调整为更偏爱经济大省的“助强”,让挑大梁的省份先跑起来,带动大局持续向好。

拼经济、稳增长,2025中国经济的大船如何启航?一系列信号耐人寻味。

年底将近,2024年的任务完成如何?政治局会议明确给出预期:

“全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成”

这也是当下对于经济形势分析的主基调,在此基础上,宏观政策转向更加积极有为,明确提出“稳住楼市股市”,都释放出乐观的信息。不过,有一个提法也引起广泛关注:

“加强超常规逆周期调节”

第一财经的分析指出,“加强超常规逆周期调节”是历史上首次提出,可以看出当局稳增长的决心,政策从被动应对转换为主动出击。

财政政策也同步转为“更加积极”,这对地方来说,无疑是久旱逢甘霖。毕竟,各地对宏观政策尤其是化债支持的期待,已经相当迫切。

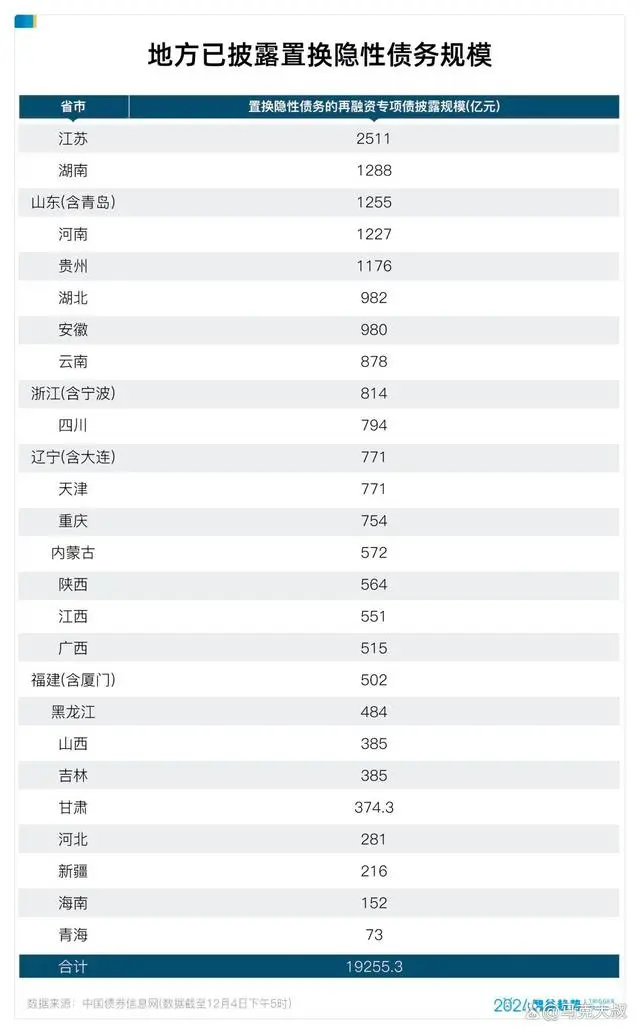

自11月12日河南发行10年期的再融资专项债券318.169亿,打响“化债第一枪”以来,地方发行再融资专项债券“置换存量隐性债务”的动作,已经频频出现。截止12月4日,除了广东、北京、上海、西藏、宁夏外,全国26个省市披露了发行再融资专项债的额度,加起来差不多已接近2万亿。

也就是说,财政部下达的“一次报批,分三年实施”的6万亿债务限额,在短短一个月的时间里,今年的新增额度就用光了。

更让人意外的是,本次化债额度的分配上没有再延续去年的惯例,重点“关照”债务高风险省份,而是把钱主要投给了经济大省:

分到最大一块蛋糕的省份,是江苏。在2万亿的置换隐形债务额度里,江苏以2511亿元遥遥领先,远远超过排名第二的湖南(1288亿)和第三的山东(1255亿)。

但江苏省能够饮得头啖汤,实则有迹可循。8月江苏省财政厅就披露:

江苏省按照“省负总责、市县尽全力化债”原则,组织编制涵盖法定债务、地方政府隐性债务、融资平台经营性债务风险防控的一整套化债方案,上报国务院并获得批复。

省级的整套化债方案,并获得中央批复的,江苏省是今年第一个。

除了江苏省,“挑大梁”省份们的化债动作也相当积极。智谷趋势统计发现,除广东外排名前六的经济大省(江苏、浙江、山东、四川、河南、湖北)本轮再融资专项债规模已达7583亿元,占总披露规模约39.3%。

经济大省里唯一的例外,是广东。这主要是因为广东在上一轮中央主导的化债行动中,已经和北京、上海一起完成了隐形债务的“清零”,不再需要发行专项债来置换隐形债务。

对于这个头部大省,支持力度也不小。10月16日,广东省财政厅公告于10月22日发行再融资一般债券(七期-八期)、再融资专项债券(十六期)共计169.25亿元,用于偿还存量债务。

广东的这笔“特殊再融资”债券,和前面提到的各地近2万亿的再融资专项债券在用途上有所区别,除了可用于置换隐形债务(主要是银行欠款),还可以用来偿还政府拖欠企业的账款。

根据公开信息,10月以来各地发行的5885亿特殊再融资债中,GDP排名前6的省份所占份额约66%,而12个被国家认定的债务高风险省份仅占15%。

相比之下,去年国家对于特殊再融资债的安排是完全相反的:头部大省仅占9.2%,而重债省份占比超过70%。

一升一降之间,中央对于化债工作的整体思路已经明了:就是要把钱投给经济实力更强的省份。“经济大省挑大梁”,强者先飞。

为什么这一轮政策调整中,国家优先把财政资源向“经济大省”做了一定的倾斜?

一个原因是,即使对于“优等生”们,也需要得到国家支持,才能轻装上阵了。

根据天风研究的一份报告,2023年底地方政府债券余额为40.82万亿元,较2022年同比增长16.96%。伴随着债券余额的累积,付息成本也随之水涨船高,2023年,地方政府付息成本为1.25万亿,其中专项债0.75万亿。

经济大省虽然实力强劲,但因为存量债券的规模大,付息压力也着实不轻松。2023年,有5个省份的地方债付息成本超过了600亿,分别是广东、山东、浙江、江苏、四川。

同时,考虑到一些地方的隐形债务,每年要支付的实际利息成本,还要更高。

与此同时,地方财政收入又处于承压状态。

最大的问题来自一般公共预算收入收紧。2024年前三季度,全国共有10个省份出现了一般公共预算收入负增长,在GDP排名前六的省份中,广东、浙江、河南赫然在列。

土地财政的压力也不小。前三季度,国有土地使用权出让收入约2.3万亿元,同比下降24.6%。

高额的利息支出,让地方只能想办法缩减支出,也难以继续发行新债用于开发。数据显示,2023年9月-2024年9月,6个经济大省(广东、江苏、山东、河南、四川、浙江)的城投债规模出现了连续一年的负增长。

经济大省如果不敢借新债、不敢花钱,会产生什么影响?其实后果挺严重的。

作为经济增长重要引擎的地方投资,将会出现哑火。要知道,不少地方的发展仍然有赖于“土地财政+地方债”的模式。政府以土地作为抵押发行地方债用于城市开发,城市基础设施的完善会推动土地价格的升值,而上涨的土地出让收入,又可以覆盖地方债的利息成本,如此往复,形成一个正向循环。

如今土地财政难以为继,但政府投资对于支持重大基础设施、民生工程的意义依旧重大。特别是在培育新质生产力上,几个头部省份起到了举足轻重的作用。

因此无论如何,国家也要让几个经济大省先从债务问题中支棱起来,扮演“火车头”的角色。

从化债思路,就可以看出国家花钱方式的转变,相当明显。具体而言,财政部长蓝佛安已经明确指出化债的四个根本性转变:

从过去的应急处置向现在的主动化解转变;

从点状式排雷向整体性除险转变;

从隐性债、法定债“双轨”管理向全部债务规范透明管理转变;

从侧重于防风险向防风险、促发展并重转变。

从一个月以来各地化债的成绩单看,这一表态可谓意味深长。回顾过去四轮化债行动,角度各有不同,都意在解决地方痛点:

第一轮,2015-2018年,由省级财政部门在限额内对地方政府债券进行置换;

第二轮,2019年,以建制区县作为隐性债务化解试点;

第三轮,2021-2022年,在北京、上海、广东进行全域无隐性债务试点;

第四轮,也是目前以来规模最大的一轮,是从2023年7月的政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”开始,在全国层面开始推行隐形债务置换。

最重要的事,对于化债的工作布局而言,防风险只是一方面,着眼于促发展才是落子的根本目的。

推动地方政府债务结构的优化,除了帮地方省钱之外,根本上还是如蓝佛安部长所说:“把用于化债化险的时间精力腾出来,更多投入到谋划和推动高质量发展中去。”

新的一页已经翻开。

对于几个经济大省,国家期待值明显更高,不仅发钱,更在适度放权。据财联社报道,地方政府专项债券项目审核自主权试点或将推开,率先落地的仍然是浙江、山东等头部省份。

与此同时,一个积极的信号是,头部省份基建投资正在升温。10月份,我国基建投资增速7个月来首次环比回升,31个省(自治区、直辖市)中有28个工程开工率实现环比增长,其中山东、上海、四川多地近期启动了一大批基建投资项目,从资金来源上看,专项债占据了重要成分。

油箱加满、弹药管够,接下来全力“拼经济”,就要看地方的了。

好文章需要您的支持

根据《中华人民共和国著作权法》及《最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定,本网站声明:凡本网转载作品,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,转载信息版权属于原媒体及作者。我们力所能及地注明初始来源和原创作者,如果您觉得侵犯了您的权益,请通知我们,我们会立即删除改正。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

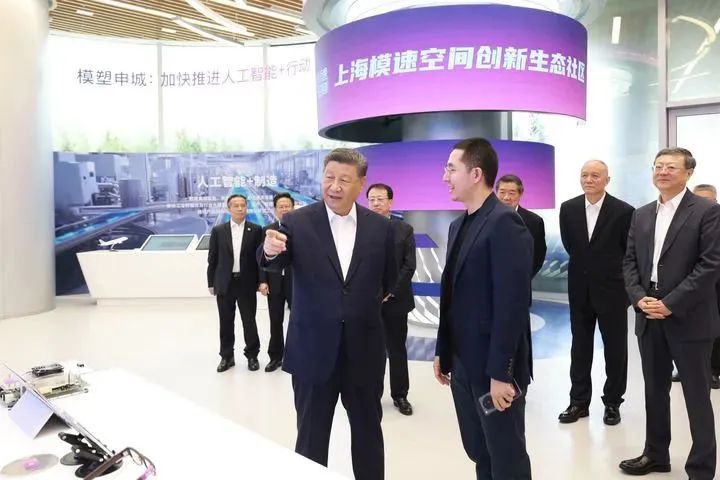

据新华社报道,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平4月29日在上海市徐汇区"模速空间"大模型创新生态社区考察时强调,上海要抢抓人工智能技术爆发式发展机遇,加快建成全球科技创新高地。并亲自试戴智能眼镜...

据新华社,国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议,会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出,当前人工智能技术加速迭代演进,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。政府部门和国有企业要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要着力优化人工智能创新生态,强化算力、算法和数据供给,加大政策支持力度,加强人才队伍建设,构建开源开放生态体系,为产业发展壮大提供有力支撑。要提升安全能力水平,加快形成动态敏捷、多元协同的人工智能治理格局。